Bom dia meus amigos,

Saudações de Lisboa!

您正在阅读的《壹苇可航》电子报 2025 年第 39 期。

以下是本期正文。

🔍 Insights

以下是我将这一周发在 Telegram Channel 中的内容重新整理润色而成。

去标签化的理解

柴静在发布讲江青的那期视频后两天,写了一封信,她谈到制作江青那期视频的感受。信中有这样一句:

如果一个人被称为「魔」,意味着我们已不再试图理解她。无法理解的事物,往往带着魅惑——它滋生恐惧,也滋生吸引。

长期以来,我们的教育与公共叙事被一种非黑即白的二元思维所主导。这种看似理所当然的思维方式,实则与中国传统文化的精髓背道而驰。儒家的中庸之道、道家的无为而治、佛家的空性智慧,无不在提醒我们拒绝绝对的对立。然而现实是,我们早已深陷二分法的惯性思维中。

我自己也难以幸免。明知这种思维方式的局限性,却依然会不自觉地落入窠臼。

这绝非偶然。当思考的空间被挤压,「安全地思考」成了生存智慧,甚至索性放弃思考。这既是求生的本能,也是时代的悲哀。翻开共和国的历史,血淋淋的教训俯拾皆是:真诚的思考往往意味着危险。梁漱溟的遭遇如此,叶企孙的命运亦然。

于是,我们在审视社会现实、历史事件、政治人物时,习惯性地诉诸最简单的二元判断:非黑即白,非善即恶,非美即丑。这种判断方式固然安全,却让我们丧失了真正理解的能力。这或许正是当下社会撕裂的深层根源。

杨振宁去世后舆论的两极分化,恰恰印证了这种撕裂的现实。

人无法脱离环境而存在,每个人都必须在既定的环境中寻找生存之道。那些政治人物、历史人物更是如此。他们既是环境的产物,又成为环境的投影。

要理解「人」,必须首先剥离标签。真正的理解始于将一个人还原为最朴素的存在,即一个有血有肉、有欲望有恐惧的生物学意义上的人。唯有如此,我们才能看见他的真实面目,而非他人赋予的形象。

更进一步,我们需要细致分辨:哪些标签是时代强加的烙印,哪些是个人主动的选择。

人的复杂性正在于此,我们既是环境的囚徒,又是自由意志的践行者。

真正的理解,不是为了站队表态,而是为了让复杂性得以呈现,让多维的真实得以存在。

批判与解放

周五,一位读者的私信引发了我的思考。他质疑道:既然法兰克福学派属于新马克思主义,而我明显持有反马克思主义立场,为何还会推崇法兰克福学派?

这个尖锐的问题让我陷入了几个小时的思考。

诚然,学术界通常将法兰克福学派归类为新马克思主义。我在大学时期接受的教育也是如此,我自己也曾沿用这一说法。然而,随着认识的深入,我愈发意识到「法兰克福学派等于新马克思主义」这一等式过于简化,甚至有失偏颇。

不可否认,法兰克福学派的第一代成员,如阿多诺、霍克海默等人,确实以马克思主义为思想原点,在批判资本主义时继承了马克思的批判精神。他们深刻剖析了资本主义社会的异化、物化和意识形态统治,尖锐批判了实证主义、工具理性、技术理性等将现代社会推向「合理化暴政」的思想形态。

然而,继承并不意味着照搬。

关键的分歧在于:阿多诺、霍克海默等人明确拒绝了经济决定论和历史唯物主义的机械化解释。在他们看来,社会压迫的根源远比马克思主义所揭示的更为复杂,不仅源于经济关系,更深植于文化、语言、科技、心理乃至理性本身的结构之中。这种认识决定了法兰克福学派选择文化批判作为其理论进路。

二战的创伤和法西斯的阴霾彻底改变了他们的理论轨迹。法兰克福学派不再相信无产阶级革命的历史必然性,开始质疑科学社会主义的宿命论色彩,转而深入探究理性自身如何走向堕落。

《启蒙辩证法》成为这一转向的标志性著作。阿多诺和霍克海默在书中揭示了一个悖论:曾经解放人类的启蒙理性,最终蜕变为新的支配与控制工具。

这一洞察揭示了法兰克福学派与马克思主义的根本分野:马克思将人类解放寄托于生产资料的重新分配;法兰克福学派则坚信,真正的解放必须从意识、文化与理性结构的批判性反思开始。

恰恰是这种对意识、文化与理性结构的深刻反思,构成了我与法兰克福学派的精神共鸣。

再往后的发展中,到了哈贝马斯这一代,法兰克福学派完成了更彻底的理论转型。他们将批判理论重构为交往理性理论,把人类解放的希望寄托在语言与沟通的理性之上。这一转向标志着法兰克福学派彻底脱离了马克思主义的分析框架,开辟了一条独特的批判理论道路。

可以说,法兰克福学派虽然继承了马克思的批判精神与社会关怀,但其理论内核已经发生了质变:它反对意识形态的集权,批判理性的工具化,主张个体的反思与自由。这些恰恰是我所认同和珍视的价值。

在此,我必须澄清一个在中国语境下极易混淆的概念:「马克思主义」与「马克思列宁主义」绝非同一事物。

早期马克思充满了人本主义精神,尤其是撰写《德意志意识形态》和《1844 年经济学哲学手稿》时期。他关怀的是被异化的人,探索的是人如何在现代社会中重获自我与自由。即便批判资本主义的剥削、物化和商品化,他的立足点依然是启蒙理性的传统。

到了后期,马克思的思想变得更加复杂。在撰写《资本论》时,他甚至对早期的唯物主义进行了反思与自我批判。这一时期的著作充满了内在张力,有些推论尚未完成,逻辑结构也并非无懈可击。

马克思去世后,恩格斯承担了整理其遗稿的重任。他不仅编辑出版了《资本论》第二、三卷,还通过《反杜林论》等著作将马克思的思想系统化、理论化。可以说,是恩格斯完成了马克思主义从哲学批判到理论体系的关键转化。

然而,当以列宁为代表的布尔什维克将恩格斯体系化的马克思主义改造成政治斗争的武器时,原本的哲学思想发生了根本性的扭曲。资本主义内在矛盾的哲学判断被简化为「革命必然性」与「无产阶级历史使命」的政治口号。这一转变过程中出现了三个关键性的扭曲:

- 历史唯物主义蜕变为历史决定论。从对历史发展规律的探讨,沦为对某种必然结果的独断宣称。

- 阶级斗争理论被扭曲为暴力的正当化工具。从分析社会矛盾的理论框架,异化为政治暴力的合法性依据。

- 革命的终极目标发生了根本偏移。从追求人的解放,蜕变为党与国家的权力攫取;革命的主体从「人」被偷换成「党」;革命的目的从消除异化转向权力的巩固与政权的维稳。

正是这些扭曲,将《资本论》和马克思主义改造成了意识形态控制的工具。这就是所谓的「马克思列宁主义」与原初的马克思主义已有本质区别。厘清这一概念差异,对理解当代思想史至关重要。

回到那位读者的质疑。法兰克福学派给予我的启发是多方面的:

- 它对现代性的深刻批判精神。

- 它坚决拒绝历史宿命论和经济决定论。

- 它将批判的焦点转向文化、意识、理性本身。

- 它旗帜鲜明地反对任何形式的意识形态集权。

- 它始终主张个体的反思与自由。

我所反对的,是马克思列宁主义式的意识形态控制、历史决定论的独断,以及对政治暴力的正当化。

尽管我认同马克思早期的人本主义批判精神,但我反对将法兰克福学派简单归类为新马克思主义。

写完这一长段的思考,我想起前段时间某位好友给我贴上了「左派」的标签。尽管我已在《Beyond Left and Right: Why I'm a Classical Liberal》一文中阐明了立场(中文版见 2025 年第 34 期)。

但我想说的是:思想的价值从不在于派别归属,而在于它能否激发我们重新思考。

我们真正需要的,不是在意识形态的阵营间来回站队,而是回归思想本身。回到那个依然相信理性、珍视自由、坚持反思的人文传统。

📰 Curations

从本期开始,我计划将原本分作两个期刊的 Weekly Spark 与 CETDE Fortnight 合二为一。这意味着每期内容会更加充实。除了原有的 Insights、Tiny Thoughts 和 Case Study,还会新增 📰 Curations 章节,为您精选那些具有永恒价值的信息源。

Lisboa Menina e Moça

这首经典的葡萄牙法朵歌曲《里斯本,年轻的少女》是一封写给里斯本的情书。歌中将这座城市拟人化为一位既拥有少女般纯真(Menina),又散发成熟女性魅力(Moça)的迷人女子。歌词描绘了里斯本的多个地标性地点,如阿尔法玛区、特茹河以及圣乔治城堡,生动展现里斯本的古老韵味、迷人风采与勃勃生机,同时也表达了歌者对里斯本深沉的爱意。该视频由 35 位歌手共同演绎,旨在向葡萄牙法朵传奇歌手卡洛斯·卡尔莫(Carlos do Carmo)致敬,庆祝他荣获格莱美终身成就奖。而他正是这首歌曲最具代表性的演唱者之一。

How AI Is Changing Search Behaviors

URL: https://www.nngroup.com/articles/ai-changing-search-behaviors/

我服务的公司在 Q3 出现了网站流量的大幅度下降,SEO 关键字的排名也出现了显著下滑。为了研究原因,我查阅了大量的资料,其中 Nielsen Norman Group 的这个系列文章特别值得关注。

在深入研究后,我发现这种情况不是个例,而是整个搜索生态正在经历的范式转变。

首先,Google 的算法已经发生根本性调整。2024年9月,Google 移除了 num=100 参数。这个看似微小的技术变更背后,实则反映了 Google 对搜索结果的重新定义:前 10 名的重要性被极度强化,这意味着进入首页变得比以往任何时候都更加关键。

更重要的是,Google 搜索副总裁 Liz Reid 在近期访谈中坦言:年轻用户正在转向短视频、论坛和用户生成内容,逐渐远离传统网站。Google 的算法调整,正是在响应这种行为变化。

这解释了为什么如今搜索结果中,Reddit 讨论、YouTube 视频的排名越来越靠前——它们更符合用户的实际搜索意图和消费习惯。

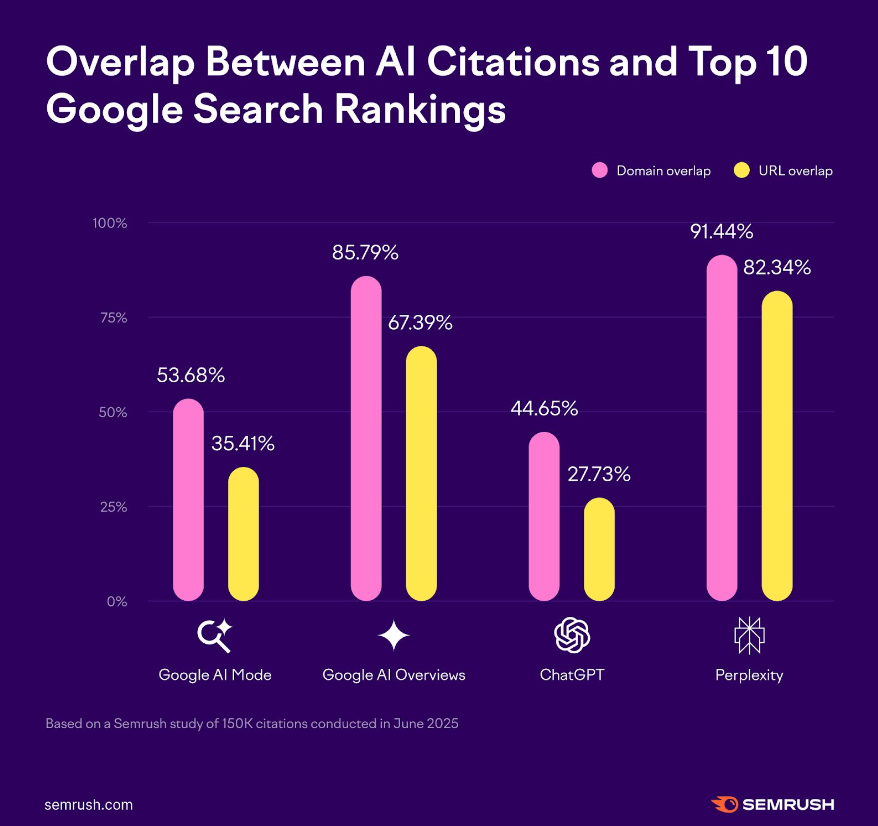

其次,根据 Semrush 的最新研究数据,虽然 AI Overview(以及 Perplexity 等 AI 搜索)的信息源与 Google 前 10 结果高度重叠,但被引用最多的前三名是:

- Reddit(社区讨论)

- Wikipedia(权威百科)

- YouTube(视频内容)

传统企业网站仅排在第四位,这一排名反映了用户对真实体验和多媒体内容的偏好。

这意味着: 内容创作者不能再只优化自己的网站,而需要在多个平台建立存在感。SEO 的战场已经从「你的网站」扩展到「整个互联网」。这种全渠道的内容策略不再是可选项,而是在 AI 搜索时代生存的必要条件。